저는 샤워를 오래합니다. 기본 30분 정도 걸리는데요. 진짜 열심히 깨끗이 씻어서 오래걸린다기 보단, 사실 물 맞으면서 생각하는 시간이 대부분입니다. 평소엔 물 맞으며 제 연구에 대해 상상의 나래를 펼쳐보거나, 혹은 별 생각 없으면 어제 나 뭐했지? 오늘 나 뭐했지? 식으로 일기 대신 저의 하루를 돌아보는데요. 평소엔 그래도 ‘그래 하루하루 뭔가는 했구나’ 정도로 나름의 긍정으로 생각의 매듭을 지어왔습니다. 근데 방금은 샤워하며 제가 2025년 상반기 동안 어땠지를 짧게 떠올려보고 나니, 왠지 채찍질을 하고 싶네요. 이번 글은 반성과 자기성찰 위주로 쓰게 될 것 같습니다.

<25년 새해 다짐을 얼마나 지켰는가>

2024년 회고록 과 25년 신년 세미나에서 저는 여러가지 다짐을 했습니다. 좀 나열해 보자면,

[연구목표]

2월 안에 IJCAS 저널 내기.

[생활습관]

규칙적인 생활, 충분한 수면.

운동, 취미, 일의 균형

분기 별 독서 (나의 ego를 찾아서)

영어 공부(특히 영작, 말하기)

[기초쌓기]

X-review 작성, 댓글 작성을 최대한 지키기

스케줄링 잘해서 시간 효율적으로 쓰기.

그냥 납득해버리지 말고 비판적으로 생각하기

정도가 되는데, 이 중 저는 지키고 있는 것이, 운동,취미,일 균형 / 그냥 납득말고 비판적으로 생각하기 정도 밖에 없었고, 나머지는 했다 말았다 작심삼일을 반복했던 것 같습니다. 2025winterURP 멘토, 로보틱스 팀의 미니챌린지 기간, 제안서 작업, 과제 PPT 작업, 개인사, 건강 등 여러 상황들이 계속해서 연달아 있었기 때문도 있지만, 사실 이건 핑계일 수 밖에 없는 게, 저희 연구실 모든 연구원분들은 모두 개개인의 사정과 이런저런 작업을 다 쳐내면서도 본인연구를 잘 수행하고 계시므로,, 제가 다른 분들보다 스케줄링을 잘 못한 거로만 결론이 납니다. 스케줄링 정말 잘하고 싶은데, 시간을 허투루 쓰거나 집중하지 못하는 시간이 너무 많았습니다. X-review도 진짜 못 썼던 것 같아요. 나름 스트레스 관리는 잘 되고, 생각의 흐름은 유연해지고는 있는데, 정작 연구적으로는 어떠한 성과를 보이지 못했습니다. 지금부터는 제 연구를 좀 돌아봐야겠습니다.

<연구>

날이 다르게 급격히 발전하고 변모하는 로보틱스 연구의 큰 파도에서, 휩쓸려가지 않고 파도를 잘 탈 수 있게 항상 선두에서 많은 고민 속에 팀원들을 이끌어 주고 용기를 북돋아주시는 태주님과 항상 으쌰으쌰하며 같이 고민하고 연구해나가는 승현님, 영규형, 어느 방면으로든 지원해주시려고 노력하시는 교수님께 감사드리며 시작하겠습니다.

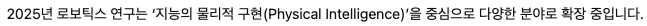

제 연구 얘기에 앞서, 로보틱스 연구의 큰 흐름을 한번 살펴보고 싶은데요. 우선 “2025년의 로보틱스 연구의 최신 연구동향을 알려줘.” 라고 gpt4o에 물어봤습니다. 역시 정말 최신의 기사나 논문 등은 반영되지 않은 상태겠지만 이제는 연구원이 아닌 일반사람들도 어느정도 이해할 수 있게끔 접근할 수 있는 정보로써 다양한 로보틱스 관련 분야가 성장해가고 있음을 알 수 있었는데요.

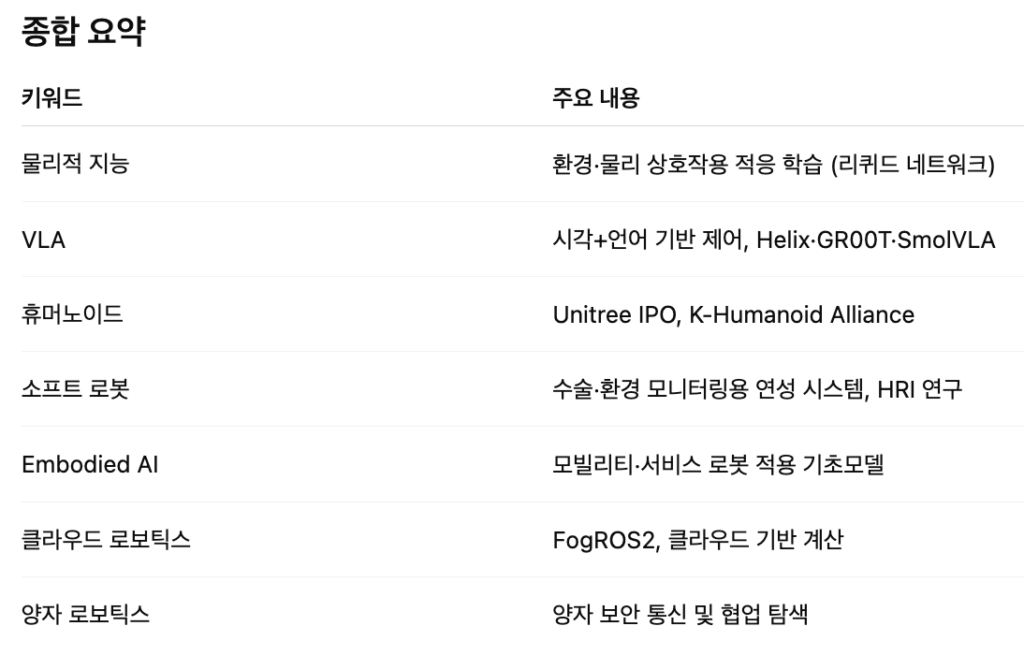

위 캡쳐도 많은 내용 중 일부만 담았지만, 눈에 띈 핵심 키워드들만 보면 다음과 같습니다.

“지능의 물리적 구현(Physical Intelligence)”라는 표현 중심으로 [환경 물리 상호작용 적응 학습, VLA, 휴머노이드, Embodied AI, HRI] 등등의 연구로 확장되고 있다고 언급합니다.

humanoid도 Figure AI 의 HELIX, Unitree의 G1 등 더이상 삐걱삐걱 움직이는 움직이는 로봇이 아니라, 실제 사람처럼 물리적 환경을 이해하고 스스로 생각하고 동작하는 수준으로 많이 넘어왔고, 그것의 기반으로는 저는 역시 LLM agentic한 알고리즘과 foundation VLA model 의 발전 덕분이지 않았나 싶습니다. 언젠가 저희 팀 모두가 붙어서 humanoid와 VLA 관련 서베이를 진행했을 때, 정말 조밀한 시간 텀 속에서 NVIDIA의 GrootN1 (25/03), Physical AI 의 π0.5 (25/04), HuggingFace의 SmolVLA (25/06) 등등 너무나도 획기적인 VLA 모델들이 정말 빠르게 등장하고 있었는데요.

즉 결국엔 이런 저런 발전들이 이룩해왔지만 결국은 humanoid의 ‘사람화’를 목표로 한 여러 과정 중에 하나가 아닌가라는 생각이 듭니다. VLA도 결국 전세계 모두가 최종 골은 humanoid를 잡고 달려가는 데 아직은 격변의 초기 단계이기 때문에 manipulation 파트, 하지 locomotion 파트 이렇게 나뉘어 진행되고 있는 것 같아요. 사실 거대기업들이 핵심 뼈대 기술들을 쾅쾅쾅 찍어나가는 이 흐름 속에서, 저도 미래의 제가 도맡아 하고 싶은 연구 분야로써 살아남을 수 있는, 유의미한 그런 연구주제는 무엇이 될까 고민을 계속해봤는데요. 답은 아직 명확하진 않지만, 저는 이런 큼직한 기술들 속에서 굳이 당장은 해결하지 않고 넘어가는 틈새시장이 될 수 있는 허점들을 문제정의로 공략하는 것이 맞는 방향아닌가 라고 지금은 생각하고 있습니다.

그래서 당장의 제 연구는.. IJCAS 를 목표로 작성할 계획으로 25년 새해부터 교수님과 얘기가 되어있는 상태였는데요. 어쩌다보니 이 논문에 집중을 못하고 준비가 차일피일 미뤄졌습니다. 우선 그 동안 이렇다할 예쁜 실험결과와 분석을 가져간 적도 거의 없었고, 대부분 큰 연구흐름과 문제정의에서 자꾸 제가 길을 잃고 헤매어서 태주님에게 계속 코칭을 받아왔던 것 같습니다. 그래서 나름 문제정의의 AS IS는 정해졌고, TO BE도 태주님께서 맛있는 소스를 슥슥 던져주셔서 이제 진짜 실험만 차근차근 해보면 되는데, 뭐가 그리 정신없었는지 제가 집중을 잘 하지 못했네요.

제 큰 흐름에서의 연구 키워드는 다음과 같습니다. 복잡한 매니퓰레이션 task, 혹은 Long-horizon task에서의 매니퓰레이션 시 로봇이 사람처럼 작업을 단계별로 합리적으로 딱딱딱 잘 쪼개서 sub-task를 구성하고, 그에 맞춰 각각의 low-level policy를 수행하는 흐름을 원하고 있습니다. 즉 “high-level planning” 과 “sub-task decomposition”이라고 생각하고 있습니다. 하지만 그러기 위해선 결국 LLM 능력을 활용한 개입이 불가피한데요. 제가 LLM의 내부구조를 정말 면밀히 뜯어보고 재학습하는 것은 너무 cost가 많이 드는 방향이고 배보다 배꼽이 큰 상황인지라, LLM Prompting 기반의 something으로 how to 를 접근하고자 해왔었습니다. 이 때 과연 LLM이 내뱉은 planning 들이 정말 신뢰성있는가? 의 관점에서 좀 더 신뢰성있는 로봇 작업분할을 구성하기 위해 LLM Hallucination을 완화하기 위한 uncertainty score estimation 기반의 방법론들을 서칭해서 발전시켜보기로 마음을 먹었습니다. 지금은 이제 CLIIP을 활용한 씬의 속성정보 임베딩 기반의 유사도 매칭을 활용해서 uncertainty score를 만들어보려고 하고 있는데요. 그 동안은 자꾸 머릿속으로만 연구를 고민해왔다면 이제부턴 진득히 코드로 실현시켜서 진짜 이번 여름방학 기간 동안 불태워 IJCAS 첫 저널 투고를 해보일 수 있게 하려 합니다. 아자아자

<요즘 건강과 생활습관>

전 매우 건강하다고 자부해왔습니다. 근데 돌이켜보면 상반기동안 매우 하드한 장염으로 4일이 사라진 적 있었고, 최근 몇달 동안은 갑작스레 기침이 2~3개월간 지속되더니 천식판정을 받았습니다. 분명 멀쩡하다가도 갑자기 이렇게 훅훅 아파지는 게 괜스레 저도 건강을 진지하게 케어해야되는 나이가 되고 있는 것이라고 느껴집니다. 식습관을 좀 돌아보면 전 아침잠이 매우 많은 새벽형인간이라 아침을 못 먹고 하루 2끼(점심, 저녁)만 먹는데, 점심 저녁 모두 과식하고 있습니다. 메뉴를 거의 항상 2개 시키면서 한 끼당 2만원 정도를 거의 매일 소비하고있는데요.(이건 소비습관의 문제이기도 합니다.) 처음엔 저에게 어떠한 보상의 개념으로 합리화하고 있었는데, 이제 이러면 안 될 것 같습니다. 그 동안은 그래도 언제 퇴근하든 집 가면 밤에 맨몸운동을 계속 해왔었고, 주말엔 조기축구도 해왔기에 살로는 좀 덜 갔던 것 같은데, 슬슬 이제 살이 문제가 아니라, 식습관 자체가 제 장기를 망가뜨리고 있는 것 같아요. 허허

어디서 줏어 들은 말이 떠오르네요. 내가 먹은 것이 곧 내가 된다. 햄버거 먹으면 내가 햄버거처럼 되고, 샐러드 먹으면 내가 샐러드처럼 싱싱해진다. 는 말을 어디서 들었는데, 그만큼 식단을 신경쓰고, 인스턴트 식품을 경계하는 게 좋을 것 같긴 합니다. 저희 연구실 연구원분들은 식사를 어떻게 하고 계신지는 모르겠지만 다들 건강했으면 좋겠어서, 저처럼 배고프다고 맛있는 거면 아무거나 막 먹지는 마세요.

스트레스 같은 경우는 지금은 나름대로 잘 풀고 있습니다. 요즘은 같이 사는 저희 형과 대화를 많이 하게 되는데요. 원래 집가면 서로 말 잘 안합니다. 왜냠 사실 낯간지럽기도 하고 피곤해서 서로 말하기도 싫거든요. 근데 요즘은 피곤해도 밤에 서로 퇴근하고 둘다 집에 있는 시간인 자정쯤 되면 서로 같이 맨몸운동도 하고 두런두런 가볍게 얘기하곤 합니다. 물론 형은 분야가 기계공학 쪽이긴 하지만 박사과정 3년차이고, 제가 겪어왔던 연구원 생활의 고충을 정말 잘 이해할 수 있는 가까운 사람인지라, 제가 고민하고 있는 정말 많은 부분이 형도 한번씩 혹은 그 이상 수없이 고민해 온 내용이더라구요. 아무쪼록 가까운 거리에서 좋은 조언을 이것저것 흡수해보고 있습니다. 그 중 생각 나는 흔한 조언 하나로 마무리를 지어보자면 ‘내가 앞으로 격변하는 세상에서 아주 작은 한 점이라도 기여할 수 있는 그런 연구자의 길로 잘 헤쳐나갈 수 있을까? 나는 그런 자격이나 능력이 있을까?’ 같은 막연한 불안감으로 인한 제 물음에 형은 피식 웃으며 말하더군요. ‘너 이제 겨우 연구실 1년반 지났잖아. 그런 건 박사과정인 나도 고민하는 당연한 불안감이다. 앞날이 막막해도 지금 하고 있는 거부터 집중하면 된다. 탑티어 논문들 계속 읽다보면 다들 세상의 많은 천재적인 연구자들과 나를 자연스레 비교하고 그러겠지만 그러지 말고, 너가 너를 계속 채찍질하고 너가 너를 계속 비교하면서 만들어가는 거다.’ 라고 하더라고요. 그리고 이어진 말도 기억에 남네요. ‘논문 혼자쓰는 거 아니다잉~ 사람들하고 잘 지내.’

그 센세이셔널한 탑티어 논문을 낸 연구자들도 결국 자신을 깎고 다듬는 과정에서 그런 탑티어 논문이 부산물로 나온거다. 연구실 저년차면 지금은 너 자신의 성장에만 집중해도 된다. 논문은 그 다음에 과제든 뭐든 여러 기회로 따라온다. 그리고 내 논문은 나 혼자만 쓰는 건 아니고 함께하는 주변 동료연구원들의 많은 조언과 고민 속에서도 탄생한다. 로 생각하다보니, 조금은 마음이 차분해집니다. 세상을 변화시키는 천재들은 제가 컨트롤할 수 없는 불가항력의 존재들이고, 시대의 흐름에만 뒤쳐지지 않으려 노력하며 이제 그냥 저는 당분간은 저만 깎고 다듬으려 합니다. 회고록 마치겠습니다. 감사합니다.

안녕하세요 재찬님 회고록 재밌게 읽었습니다

평소에 재찬님을 보면서 느낀 점은 그래도 항상 자기 할 일을 생각하면서 사는것 같다였는데 첫 문장에서 샤워가 오래 걸리는 이유를 읽고 피식 했습니다 ㅋㅋㅋㅋ 저는 샤워할때 노래만 따라부르는데 저도 연구 방향에 대한 고민을 좀 더 하면서 살아야 할 것 같습니다. 본인을 채찍질 하고 싶다고 하셨는데 충분히 잘 하고 있지 않았나 생각합니다. 옆에서 꽤 자극받았습니다. 같은 분야에 있는 형이 있어서 연구 관련된 얘기를 편하게 할 수 있는건 정말 부러운 것 같아요.. 저도 옆에서 잘 주워먹겠습니다 하하..

안녕하세요 재찬님. 첫 문장이 인상깊어 끝까지 읽어보게 되었습니다. ‘바쁘게 산 것 같은데, 막상 돌아보고 나면 뭐 한 게 없네?’ 이건 그 어떤 대학원생이든 하는 생각인 것 같습니다. 저도 대학원에 가면 연구에만 집중하면 될 줄 알았는데, 중간중간 자잘자잘하게 신경쓸 일이 계속 생겨서 온전히 집중하기 힘들었던 기간들이 있었습니다. 하지만 선배 연구원들을 보면 더 굵직한 것들을 쳐내면서도 개인 연구를 끌고 가는 것을 보니 어떻게 시간을 쪼갤까 치열하게 고민하고 시간을 갈아넣으면 연구와 과제를 병행하는 능력이 생기는 것 같아요.

마지막 글들이 특히 와닿는데요.. 논문은 혼자 쓰는거 아니다.. 저는 주로 연구실에서 다른 분들이랑 활발하게 discussion을 가지기 보다는 혼자 고민을 많이 했던 것 같습니다. 그러다보니 생각이 산으로 흘러가는 경험들이 있었는데, 이는 제가 고쳐야할 점이기도 해요. 우리 연구실이 좀(6층은 아닐 수 있겠지만) 연구 주제에 대한 discussion이 활발하기보다는 각자 할 일에 집중하는 분위기가 있다고 개인적으로 생각하는데, 저도 최대한 많이 주변 분들과 연구적인 관점에서 소통할 수 있도록 노력해봐야 할 것 같습니다.

저도 ‘내가 앞으로 격변하는 세상에서 아주 작은 한 점이라도 기여할 수 있는 그런 연구자의 길로 잘 헤쳐나갈 수 있을까? 나는 그런 자격이나 능력이 있을까?’ 같은 막연한 불안감 + “나는 몸 쓰는 일이 더 잘 맞는 것 같은데” 라는 진로에 대한 고민을 많이 합니다.

근데 뭐… 한편으로는 지금 하고 있는 분야의 논문들의 발전 방향에 대해서 놀라움과 이를 같이 헤엄치고 있다는 생각에 들뜸은 같이 하고 있으니깐

한순간을 즐기면서 나아가고 있는 중입니다.

전 힘들 때 코노 가면 꼭 부르는 노래들이 있는데요. 하나는 그레이의 “하기나 해”랑 국카스텐의 “돌멩이”가 있어요. 스스로 굳건하게 버티다보면 어느 순간 완성되는 때가 올거라고 다짐하려고 부르는 것 같아요.

불안감은 버티면 극복 가능한 감정이라고 생각함다. 같이 잘 버텨보죠

쨋든 식습관 ㅋㅋㅋㅋ 같이 식단 ㄱ?

좋은 회고록이네요.

436을 같이 쓸 때는 얼굴이라도 자주 봤는데, 6층에 올라가신 이후엔 얼굴볼 일이 잘 없어진 것 같습니다.

그럼에도 세미나때나 출퇴근 알림방을 보며 느낀 점은 재찬님은 열심히 살아가고 있구나 하는 생각이구요.

물론 연구실에 들어온 지도 이제 꽤나 시간이 지나면서 뚜렷한 실적이 없는 것 같은 느낌은 비단 재찬님이 아닌 누구에게나 한 번 씩 오는 불안감일 수 있을 것입니다.

그럼에도 나중에, 이전 시절의 본인을 돌아보면 본인 스스로는 성장하였구나를 또 느낄 수 있을 것이구요.

어찌되었든 재찬님이 열심히 살아가고 있는 것을 알기에 격려차 댓글 달러 왔습니다. 남은 생활도 화이팅하십쇼!